3Dプリンターで卵型のスピーカー箱を作ってみた

直立円筒バックロードホーンが完成してから音楽を聴くだけになってしまい、工作を怠っていた。

4か月ぶりに3D-CADを使おうとしたら操作方法を忘れてしまいボケ老人に一歩近付いてしまった。

そこで対策として以前から興味があった卵型スピーカーを作ってみる事にした。

製作の目的はボケ防止と卵型スピーカー箱の優位性を確認する実験だ。

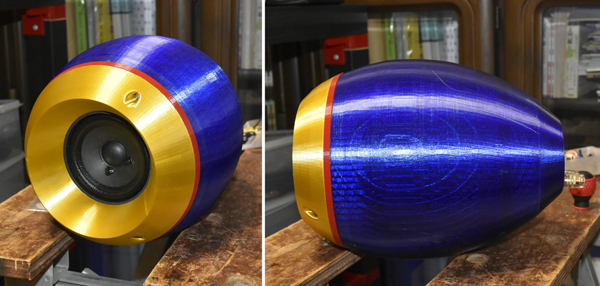

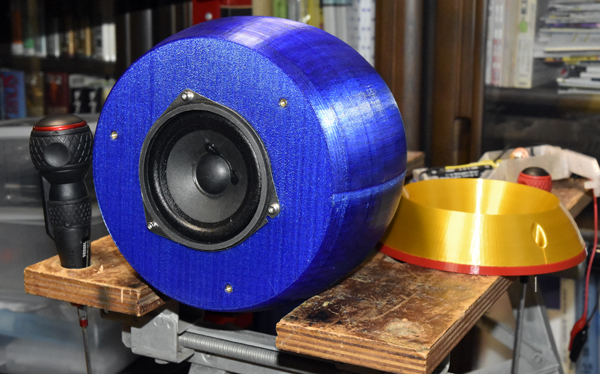

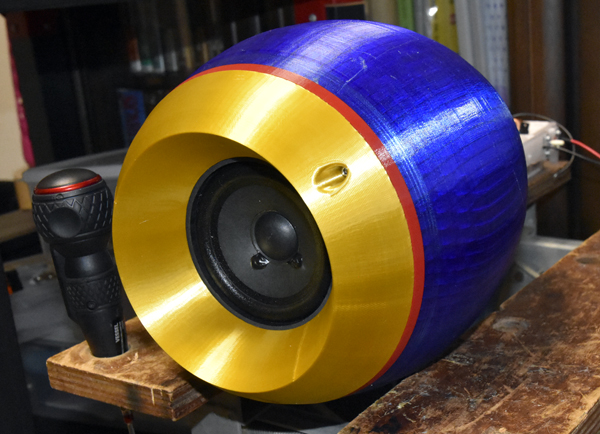

上の写真は完成した卵型スピーカーの外観だ。まだ本体を支える足が無い。

1.スピーカーユニットの選定

実験用に良さげなSPユニットを探したところ、秋月電子通商で売られているのを見つけた。

直径92mm、8Ω、15Wだそうで振動するコーンの直径は65mmだ。

秋月電子のホームページには設計のための図面があり選びやすかった。

下の写真には黒いガスケットが写っているが、販売された商品には付属してない。

ガスケットはTPUフィラメント(ゴム)を用いて3Dプリンターで自作した。

2.卵形の設計

Webには卵の曲線を求める計算式が在る。

しかし3D CADで卵の曲線を表現する方法が判らなかった。

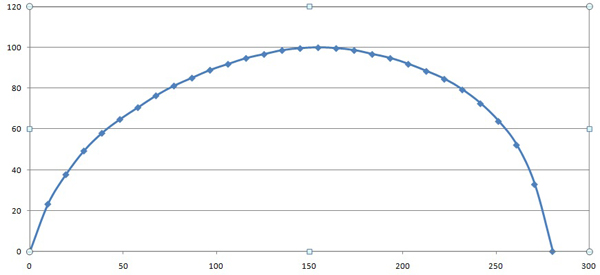

仕方なく篤さ5mmの輪切りを沢山重ねて曲線を近似した。下図は、そのカーブだ。

3.3Dプリンターに依る造形

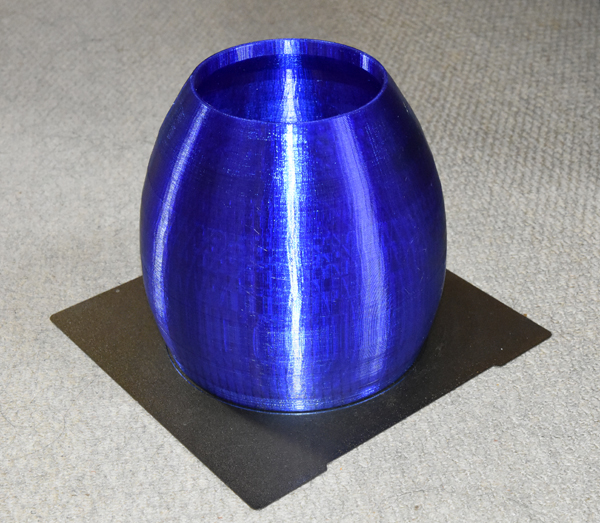

下は造形直後の中央部分だ。自分が使っているClone PRUSAで造形できる最大寸法に近い。

最大部の直径は200㎜、厚さは2.4mmで設計した。

素材は青色のPETGで235℃/75℃で造形した。造形に25時間を要した。

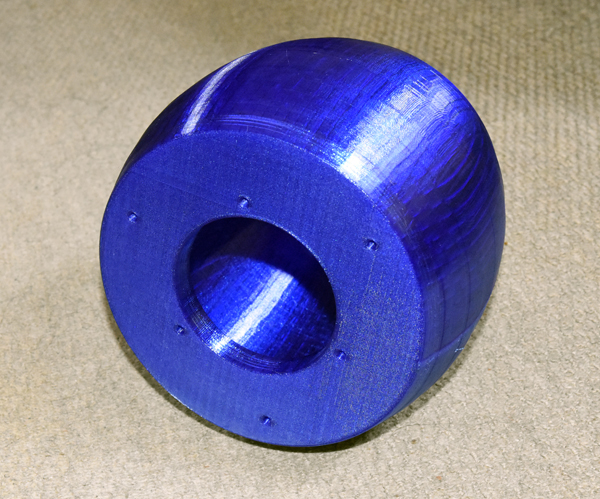

下は中央部分を前方から撮影した。

中央の大きな穴はSPユニットを填め込む穴で、周囲の小さな穴はM3のインサートナット用だ。

SPユニットの固定と前部ホーンの取り付けに用いる。

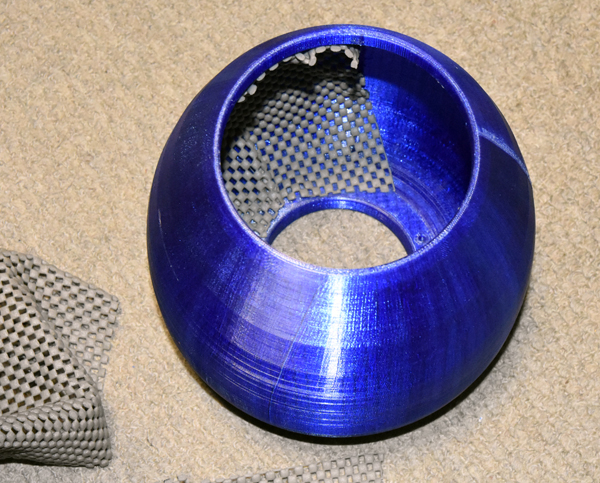

下の写真は中央部分に接着する最後部だ。

自分はサポートを使わないのでオーバーハング造形はできない。

サポートを使わずに造形する為に中央部分と最後部に分けて造形し接着する事にした。

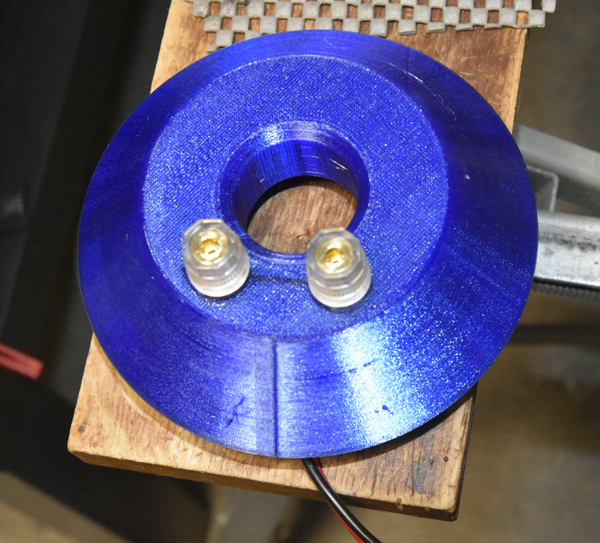

下の写真は最後部だ。既にスピーカーケーブルを繋ぐ為のターミナルが取り付けられている。

3.吸音網スポンジの貼り付け

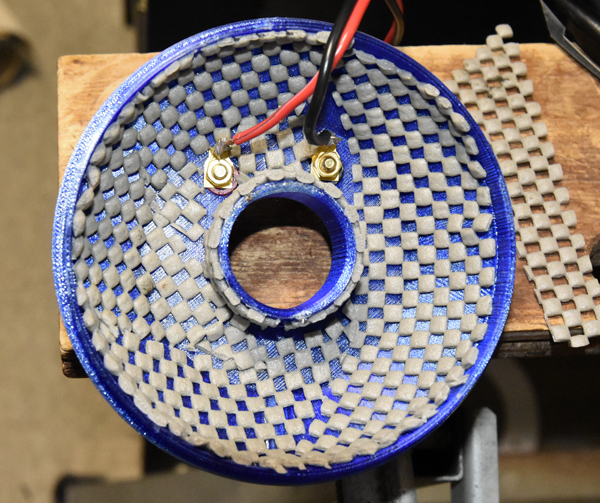

卵型エンクロージャーの内部での残響を低減する目的で網状スポンジを貼った。

網状スポンジはホームセンターで入手した。本来の目的は滑り止めらしい。

貼るのに用いた接着剤はダイソーの”万能接着剤”と称するゴム系だ。

これはボンドG17と似た商品だが、少し廉い。

最後部の内側にも網状スポンジを貼った。

4.SPユニットの取り付け

中央部分と最後部を接着し、そこにSPユニットを取り付けた。

取り付けにはM3のキャップネジを3本使った。

5.ホーン部の取り付け

SPユニットを取り付けた後にホーン部を取り付けた。これで卵形の部分は完成だ。

残るは載せる足の部分だ。まだアイデアが纏まっていない。

ホーン部は手元にあった金色のPLAフィラメントで造形した。

基本的に湿度に敏感なPLAフィラメントは使わないのだが、

PETGフィラメントには金色が見つからなかったので、こてだけPLAだ。

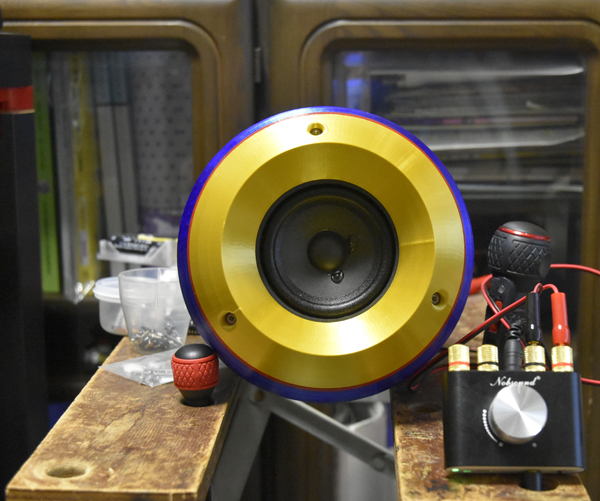

6.音出しテスト

発振器(デジタル合成)に繋いで正弦波を加え音が出るのか試した。

1KHz1V-rmsの信号を加え音が出たので安心した。ガサガサのような感じはなく綺麗なピーだ。

その後、周波数を徐々に下げ再生下限値を探ったところ85Hzまで充分な音量で聞こえた。

次に 周波数を上げていったところ8.5KHzで聞こえなくなった。

これはスピーカーの性能ではなく 自分の耳が感じる限界だ。歳相応だと思う。

7.アンプで音楽を鳴らした '2025/09/15

直立円筒バックロードホーンを設置してある仕事場兼試聴室へ出かける機会が在った。

普段使っている 自作ディジタルアンプに卵型スピーカを繋いで音楽を聴いた。

卵型スピーカには足が無いので高さ30cm程のテーブルの上に厚さ6cm程度の座布団を敷き、

その上に卵型スピーカを載せて音楽を鳴らした。

鳴らし始めた当初は歪の多い音で音楽を楽しめる水準ではなかった。

ところが30分程度経過した頃から音が良くなり楽しめる水準になった。

SPユニットの熟成が進んだらしい。

鋭い高音とテーブルを震わす低音が出て卵型の素性の良さを感じた。

その後に直立円筒バックロードホーンと聞き比べた。

卵型スピーカが一個しかないので直立円筒バックロードホーンもモノラルで比べた。

その結果は 残念ながら直立円筒バックロードホーンの圧勝だった。

音の透明感、再生帯域の幅の広さ、ボーカルの生々しさ等に差異が在った。

直立円筒バックロードホーンに用いたSPユニットは炭素繊維コーンにネオジム磁石を用いた高級品だ。

卵型スピーカに使った400円のSPユニットを比べるのは無理が在ると思われる。

しかし 卵型スピーカのSPユニットが更に熟成が進めば改善されるのかもしれない。期待しよう。

直立円筒バックロードホーンは無指向性だが卵型スピーカは放射型の指向性だ。

その音場感は無指向性の方が心地良い。

その差は大きいが卵型をステレオにしたら改善されるのだろうか。

なお当日の写真を撮った筈なのだが、不手際で行方不明になってしまった。

8.Nobsound製アンプで音楽を鳴らした '2025/09/17

仕事場兼試聴室へ出掛けた際に遊んでいたNobsound製デジタルアンプを持ち帰ってきた。

それを卵型スピーカーへ繋いでYoutubeで音楽を聴いた。

当初はデジタルアンプに内蔵されたDACへUSBで 繋いで聴いたが、

自分の好みではなかったので自分が設計製作したUSB-DACに繋ぎ替えた。

音を真正面で聴くと中央部に針の様に鋭い指向性の刺激的な音が在った。

仕方なく耳の位置をスピーカーの中心軸から外して聴いていた。

その後2時間ほど聞き続けたら刺激的で嫌味な音は消えてよい感じの音になった。

その後、2時間程聴き続けたところ心地良い音が出るようになった。

付帯音が全く無く解像度の高い自然な音だ。卵型エンクロージャーの優秀性が感じられた。

今は宮甚商店さんのTelefunken oval vintage speakerを視聴しながらHomePageの記事を書いているのだが、

解説の音声が自然で聴きやすい。まるで生の声のようだ。

液晶モニター内蔵のスピーカーの音とは雲泥の差だ。

9.2台目の部品製作 '2025/09/24

一台目の音を聞いた結果、卵型エンクロージャーの優秀性か窺がえる良い感じの音が出た。

その結果からモノラルではなくステレオで聞きたくなったので更に一台作る事にした。

下の写真は3Dプリンターで成形した全ての部品を集めたところだ。

左上の黒い胴体はPETG炭素繊維入りフィラメントで成形した。既にM3のインサートナットを取り付け済みだ。

上段中央の尾部も胴体と同じ材質だ。既にスピーカー用端子を取り付け済みだ。

上段右の金色のホーン部だけはPLAフィラメントを使用した。PLAフィラメントは湿度に敏感なので取り扱い注意だ。

下段左の赤い輪はSPユニットの厚さを補償するスペーサーだ。PETGフィラメントで成形した。

下段右の黒い輪はSPユニット用のガスケットだ。TPUフィラメント(ゴム)を使用した。

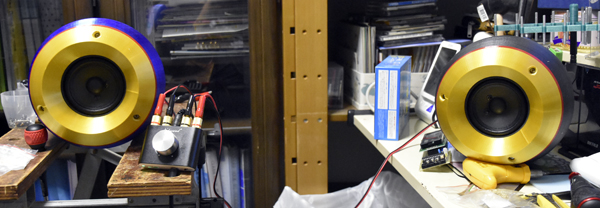

10.2台目の完成と試運転 '2025/09/25

2台目の組み立てが完了したのでアンプに接続しステレオで鳴らしてみた。

左右のスピーカーの間隔は55cm。足が無いのでそれしか間隔を広く取る事ができなかった。

当たり前だが左右のスピーカーの中央から音が聞こえた。ところが新しく作った右側から

音が出ている様に感じ最初に作った左側からは音が出ていない感じだったた。

左側に耳を近付けてみると確かに鳴っていた。どうやら右側SPユニットが付帯音を出していたようだ。

習熟運転が進んだ左側ではステレオ信号以外は出していなかったので無色透明の音だったのだろう。

その後、2時間程度経過したころから右側SPユニットからの音を感じなくなった。

理由は右側SPユニットの習熟が進み付帯音が減った為だろう。

その結果、音が左右スピーカーの間の何も無い空間から聞こえるようになった。チョット不気味だ。

左右スピーカーが鳴っている感じは無い。卵型エンクロージャーの優れた性能を感じた。

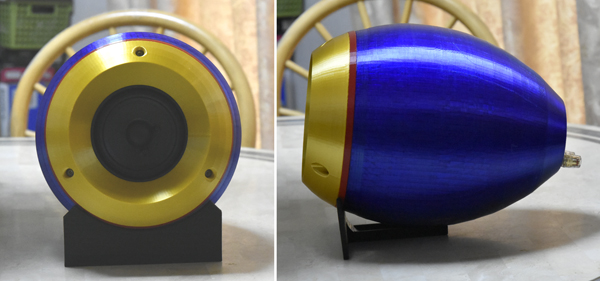

11.脚部の製作 '2025/09/29

当たり前だが丸いスピーカーの座りが悪くゴロゴロする。そこで3Dプリンターを使って下図のような脚部を作った。

素材はTPU(硬いゴム)を使った。スピーカー本体やテーブルとの接触部からビビリ音が出ないように配慮した。

寸法は幅146mm、奥行105mm、高さ55mmだ。エンクロージャーを受ける部分の厚みは5mmだ。

下の写真は脚部にスピーカー本体を載せた場合の正面と側面の写真だ。

正面のスピーカーの外周に沿う形で丸い棒が写っているが、後ろ側に有る椅子の背凭れだ。

この脚部は載せているだけなので置く場所によって仰角が変わる。

下の写真では30度程上を向かせた。この位が限界の様だ。

12.試聴 '2025/10/06

脚部を作ってから一週間が過ぎました。その間毎日4時間ほど卵型スピーカーで音楽を聴いた。

自然な音で飽きないし疲れないので気に入っている。特に問題は無い。

脚部に載せた状態でスピーカー間の距離は58cm、耳までの距離は80㎝だった。

スピーカーを少し上に傾けてスピーカーの顔に向けて聞いた。

パコンを置いている横に設置しているので制約が多いのは仕方なかった。

自分は普段直立円筒バックロードホーンで音楽を聴いている。その音と卵型スピーカーを比べると

音質は似ているのだが、音場感が違う。直立円筒バックロードホーンでは身体が音楽に包まれるようで

心地良いのだが、卵型スピーカーでは正面からシャワーを浴びるような感じだ。

それに直立円筒バックロードホーンでは設置する広い部屋が必要だが卵型スピーカーでは狭い場所でも

音楽を楽しめる。適した用途が違うようだ。

13.Bluetoothによる試聴 '2025/10/09

これまではデジタルアンプに自作したDA変換器の出力を繋いで音楽を聴いていた。

しかし使っているデジタルアンプにはBluetooth入力が在る。

これを使って鳴らしてみた。音源はSONY製のスマホでYoutubeだ。

鳴らした場所は自分の部屋よりも少し広いリビングだ。スピーカーの間隔は約80cmだ。

Bluetoothとの接続は簡単だった。スマホでペアリングを行ったところ音が出た。

音はDA変換器で鳴らした場合と比べピアノの高音が僅かに弱いように感じた。

しかしその原因はアンプに内蔵されたDACに在る筈で卵型スピーカーではない。

Bluetoothでは電線が減りオーディオシステムがシンプルになるのが嬉しい。